L’oro, l’argento, il bronzo. La bandiera della propria nazione che diventa un vessillo di gloria da innalzare verso il cielo: l’inno cantato a squarciagola (seppur stonati), le lacrime versate a striare il volto, quei tre gradini del podio che, anche se abitati per il tempo della premiazione, hanno il potere magico di imprigionarti nell’Olimpo della gloria. Sul podio, anche se per un solo istante, si assiste allo scriversi della storia. «Highter, Faster, Stronger» (“Altius, Citius, Fortius”) recita il motto delle Olimpiadi: quest’anno, a Tokyo 2020 (pur se celebrate nel 2021) il motto, separato da un trattino, è stato ricamato con un avverbio di compagnia: Togheter. “Assieme”: non è un’aggiunta di poco conto, è ammissione del potere irrazionale dello sport, quasi una forma di intercessione. “Tu che puoi – sembra esser scritto – mostraci come si fa a vivere assieme”. Laddove il mondo sembra fallire (anche nella Chiesa l’ecumenismo pare il sogno inarrivabile, pur essendo il grande desiderio di Cristo), lo sport può. Non può tutto, certo. Può tanto, però: l’idea che dietro quei cinque anelli che s’intrecciano tra loro sia nascosto il mondo intero, nella veste dei suoi cinque continenti, è una felice istigazione ad alimentare la speranza. Educandola:

“Insieme è possibile”. Insieme, perchè «nessuno si salva da solo», come disse il Papa Francesco nella Statio Orbis del 27 marzo 2020 (1). Insieme, oppure nessuno: nello sport, nella vita, nell’Eternità.

L’inno di Mameli, qualsiasi inno che risuona, vive d’un potere assurdo: non solo per l’atleta che, lassù, tocca il cielo con un dito; ma anche per chi, pur nella comodità di un divano-letto, sente un qualcosa vibrare dentro di sé. Ogni parola che viene detta vibra in una maniera tutta sua: le parole che dicono la verità – e che sovente diventano musica – hanno, però, una vibrazione più forte, diversa. Hanno il potere di stuzzicare la fantasia, di scomodare dalla comodità, di ficcare nell’animo la voglia di un di-più che avevamo mandato in soffitta. Non è un caso che, dopo aver assistito ad una performance in tv, a qualcuno nasca il desiderio di provarci anche lui: a correre, a scalare una montagna, a fare un qualcosa che lo porti a vivere, non soltanto ad esistere. Quell’istante, ch’è una sorta di balzo maldestro (2), in quell’istante sta tutta la forza dello sport: risvegliare, scuotere, far sobbalzare. Insinuare una domanda: “Perchè non ci provo anch’io?” In fin dei conti, leggendo le biografie di settore, nessuno, di chi oggi è vestito di medaglie e gloria, aveva la certezza di arrivarci: nel cuore, però, teneva il sogno segreto di farcela. Che, a conti fatti, è la condizione necessaria per provarci. Lo sport, dunque, prima che fare risuonare l’inno di una nazione, è un inno alla gioia, alla gioia di tutti. Ma dietro quell’inno, ci sono solo note scritte su un pentagramma e musicate da qualche genio come Goffredo Mameli, o c’è dell’altro? La semplice domanda, per il solo fatto di porcela, tradisce il sospetto che ci sia dell’altro in quelle medaglie, dietro quelle divise, a lavorare quella muscolatura: “Che cosa si nasconde là dietro? Che strada han percorso per arrivare in cima al mondo?” Nasce come domanda di curiosità, quasi una forma elegante d’indiscrezione, un tentativo d’andar a scoprire qual’è quell’impulso che, anni fa, ha bussato alla porta d’un bambino, bambina, e ha iniziato a forgiarne l’immaginazione.

A farle capire che, per raggiungere quel sogno, nessuna rinuncia sarebbe mai stata una privazione (3).

Il calco di gesso sul podio

Gianmarco Tamberi, alle Olimpiadi di Tokyo, ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto, ex aequo (a 2,37 m) con il suo rivale e amico Mutaz Essa Barshin. A colpire il pubblico, ovviamente, è stata la medaglia dorata, il gesto d’amicizia di due atleti fortissimi che rinunciano allo spareggio per condividere la gloria: «Non c’è stata una decisione, nessuno dei due voleva togliere all’altro la gioia della vittoria più bella della propria vita» ha specificato l’atleta marchigiano. La curiosità, però, è stata catturata da un oggetto che Tamberi aveva portato con sé nella sua matta corrida: un calco di gesso, sul quale aveva scritto: «Road to Tokyo». Quella scritta non era stata fatta qualche giorno prima, aveva un’età ben precisa: 2016. Quel simulacro, vecchio di cinque anni, rappresentava per lui il ricordo dell’infortunio al Meeting di Montecarlo 2016, che gli aveva impedito di poter partecipare alle Olimpiadi brasiliane. Alla faccia della scaramanzia, quel gesso era per lui un invito-alla-guerra, un eco tribale, l’accendersi di una sfida. Della sfida per eccellenza: «Quante volte aveva pensato di vivere un momento simile? – gli chiede Francesco Ceniti nella Gazzetta dello Sport – “Mille volte, anzi di più. Solo che una cosa è immaginarlo, un’atra farlo davvero». E’ entrato in pista, ha guardato il gesso. E, guardandolo, ha (ri)chiamato a coorte la sua memoria sportiva: “Ci siamo, il momento è questo. Andiamo a prenderci l’oro!” (4)

La domanda è d’obbligo: senza quell’infortunio di ieri, ci sarebbe stato l’oro di oggi? Tutti, nell’occasione dell’oro, sentono risuonare l’inno. A non tutti, però, viene da chiedersi da dove sia partito l’inseguimento a quell’oro. E la storia di questi atleti è la risposta a questa domanda-non-fatta: questi atleti, prima di combattere in pista, nell’acqua, sul tatami, in strada o sul ring hanno combattuto nella loro vita privata. Si sono sfidati nel loro intimo, han scavato dentro le loro paure, hanno rovistato nei particolari, vivisezionato i sentimenti, analizzato fino all’inverosimile le più piccole percezioni. Hanno scelto di sognare esattamente nell’attimo in cui un contrattempo – l’imprevisto – aveva offerto loro la possibilità d’arrendersi: la rivelazione di una malattia, l’avanzare dell’età, il sopraggiungere dello stress. Il demone della paura. Lì, ancor prima che nel silenzio polveroso di un’anonima palestra di periferia, ha iniziato a mettere radici quell’oro che oggi poggia sui loro petti gloriosi. Belle facce, corpi perfetti, muscoli accesi: uomini e donne, prima di tutto, che hanno scelto di firmarsi la propria vita. Non lasciando che nessun altro, che nessuna ragione al mondo, la firmasse al posto loro.

Una sfaccettatura, questa, nient’affatto minima, soprattutto in un momento di storia dove la scusa è appostata dietro l’angolo: “Non c’è nessuna crisi – pare suggeriscano i campioni – che non nasconda dentro un’occasione”. Educare, in fin dei conti, cos’altro è se non testimoniare ad un ragazzo che: “E’ questo il tuo momento. Coglilo”. L’invito ad iniziare a fare una cosa nell’attimo stesso in cui tu pensi di non riuscirci, di non poterla più fare. Hai fallito? Riprovaci! L’unica razza di gente che non cade mai è quella di chi non è mai salito sopra la corda tesa: è il tuo momento, possiedilo. Giocatela, calcola pure la caduta: «Dentro il ring o fuori, non c’è niente di male a cadere – disse il pugile Muhammad Alì – E’ sbagliato rimanere a terra». Lo sport, per chi cade, è un educatore spietato: non offre una soluzione per rimettersi in piedi, ti offre un’occasione. Un’occasione apparentemente avversa, avversaria: è col vento-contro, però, che l’aquilone è capace di alzarsi in aria. Non è solo una metafora: è l’elisir di molte conquiste, e non solo nella pratica sportiva. “S’aspettano da te che precipiti per poter parlare dello schianto, del fragore, dei danni – ha scritto una mano giovane su un muro di una piazza -. Tu, invece, scegli di cadere volteggiando, come se tu fossi una piuma”. A Tokyo, l’oro di Tamberi profumava di gesso. Un’occasione di gesso.

Cominciare è il verbo degli inizi, continuare è quello del proseguo

Tutto comincia in un attimo: in un giorno qualunque, mentre sei impegnato in una cosa qualunque, quando meno te l’aspetti. Zac! Eccomi qui! E d’allora la tua vita non è più la stessa: è il miracolo della vocazione, qualsiasi vocazione, l’attimo che fa di un giorno qualunque il giorno che, d’ora innanzi, dividerà la vita in “prima di quell’attimo”, “dopo quell’attimo”. Per alcuni è una vocina, per altri è una vera e propria sberla in faccia, per altri ancora una flebile visione. Per tutti è il sospetto che nella propria vita ci sia un oltre da andare a perlustrare, scoprire: “Il fatto è che senza di me – sembra bisbigliarti quest’esile presenza – la vita, la tua vita, non riuscirà mai a diventare una vita piena. O m’incontri, o vivrai così, a mezz’asta”. A tutti piace festeggiare il proprio compleanno: è la memoria di una data che per noi segna l’inizio della vita stessa. Crescendo, però, si intuisce che non basta ricordarsi il giorno in cui si è nati, è necessario scoprire il perchè si è venuti al mondo: per essere dei viventi basta nascere, per dirsi vivi è necessario scoprire il perchè della propria nascita. Qual’è l’amore che, facendoci (ri)battere il cuore, ci tiene in vita? Cominciare è il verbo degli inizi, continuare quello del proseguo: non esiste secondo senza il primo. Il primo è nulla senza il secondo. La forza è nulla senza il controllo: “Provate a continuare, che a iniziare sono bravi tutti” diceva un mio allenatore.

Si inizia sempre così, con il sospetto che la tua vita, se tu non darai retta a questa vocina, non sarà mai bella come potrebbe invece diventar, cioè una vita degna d’esser vissuta. “Da solo, però, non ce la faccio. E’ impossibile!” diciamo tutti, appena dopo aver scoperto che quella sfida è così affascinante da essere disposti a rinunciare a tutto pur di tentarla. E’ necessario qualcuno che ci aiuti, che un Virgilio ci venga a liberare dalla selva oscura nella quale ci siam smarriti. Che ci aiuti a far discernimento, abbozzare un “preventivo di spesa” per vedere se, dopo la sbornia dell’emozione, c’è la disponibilità ad investire. Un qualcuno che, magari con più bravura e professionalità, inseguendo il filo-rosso di questa visione, ci aiuti a vedere, leggere, dentro di noi un meglio di come ci vediamo noi. E’ la figura dell’allenatore, la versione sportiva dell’educatore. Che, spesse volte – ed è l’incipit di grandi epopee sportive – è stato anche colui che, ancor prima che ti accorgessi tu, si era accorto che c’era del talento in te: vedendoti correre dietro casa, impressionandosi per un piccolo dribbling nel campetto dell’oratorio, accorgendosi che quel gesto che a te pareva così naturale da non dirti nulla, in realtà al resto del mondo era impossibile. Chi è, in fin dei conti, un educatore se non uno che ti rende consapevole che sei capace d’infinito? Uno che, un giorno, d’improvviso ti rende più manifesto a te stesso: “Guarda che tu fai una cosa che pochi sono in grado di fare. Lo sai?” Tu, invece, non lo sapevi: era scontato, non ti era mai accorto. Quell’uomo, per te, è stato un profeta.

Nasce l’alleanza sportiva, una delle prime forme di cooperativa che l’uomo sperimenta: l’atleta affida all’allenatore il suo talento, il suo tempo, il suo corpo. L’allenatore, l’educatore, affida al ragazzo il suo stesso destino: d’ora innanzi, accetterà di far dipendere sempre più il suo destino dall’esito delle gesta di quel suo piccolo “investimento”. Alle Olimpiadi, al momento dell’inno, della medaglia, l’allenatore non appare mai sul podio: eppure resta, nella memoria dell’atleta, l’altra faccia della medaglia (5). Nella maggior parte delle discipline sportive, poi, l’allenatore non c’è nemmeno nell’attimo della competizione finale: siede negli spalti, sta nascosto in una stanza, è lontanissimo dai riflettori. Ha portato il suo atleta fin lì, partendo da una palestra umida (magari affittata anni fa), lavorando su quell’atleta quando nessuno s’era accorto di lui, di nulla. Fazzoletti di sudore, tempo investito, rischio incalcolabile. Capitalizzando quella fragilità d’essere che è la materia più modellabile ed esplosiva mai più apparsa quaggiù: «Allenare significa affrontare una serie infinita di sfide – disse Alex Ferguson, lo storico mister dei Red Devils del Manchester United -: la maggior parte di esse ha a che fare con la fragilità dell’essere umano». Ognuno, quand’appare nel mondo appena nato, porta impressa sulla fronte una scritta: “Attenzione, fragile”.

Da maneggiarsi con cura.

L’allenatore, allenando, s’allena. L’atleta è il suo banco di prova.

Non è solo dello sport, è dell’intera esistenza: una squadra – una città, una scuola, una parrocchia – è il riflesso del suo allenatore: se la allenerà amandola da impazzire, questa squadra impazzirà per lui. C’è una bellissima pagina della letteratura, firmata dalla scrittrice Natalia Ginzburg, che collego sempre all’arte, dell’allenare, dell’educare. Parla di lucertole, di balzi, d’attesa e di insetti. «Noi dobbiamo allora aspettare accanto a lui, che la vocazione si svegli, prenda corpo – scrive –. Il suo atteggiamento può assomigliare a quello della talpa, o di una lucertola, che se ne sta immobile, fingendosi morta: in realtà fiuta e spia la traccia dell’insetto, sul quale si getterà con un balzo. Accanto, ma in silenzio, un poco in disparte, dobbiamo aspettare lo scatto del suo spirito. Non dobbiamo pretendere nulla: chiedere, o sperare, che sia un genio, un artista, un eroe, un santo; eppure dobbiamo esser disposti a tutto. La nostra attesa, la nostra pazienza deve contenere la possibilità del più alto e del più modesto destino» (6).

Sedersi accanto, in attesa chi si svegli.

Proviamo ad immaginare la scena: l’atleta, ragazzo/a, come una lucertola. L’educatore, l’allenatore, come un giocatore di scacchi: per accendere il balzo verso l’insetto, lo scatto verso l’oro, riappropriarsi della vita. Posizionati in fronte alla scacchiera (della libertà), sappiamo che una regola deve essere rispettata: ognuno può muovere sempre e solamente i suoi pezzi: vietato spostare i pezzi avversari! Le pedine dell’avversario non si possono muovere, manco toccare, pena la scorrettezza della partita, la sua nullità. Si possono solamente stimolare all’azione attraverso il movimento delle nostre. Come la lucertola: tu non la puoi deviare, è lei che, (so)spinta nel suo interno dal passaggio di un insetto, si tuffa verso l’esterno. S’è acceso qualcosa davanti alla scacchiera: davanti alla mossa avversaria, scocca l’intuizione di una contromossa, che accende una partita. La violazione della libertà è violazione della proprietà (più) privata. Non solo ferisce a morte l’animo di chi si educa, ma annulla l’autorità dell’allenatore lo priva della sua autorevolezza. Sempre Ferguson, in una delle centinaia di interviste (che, lette sui quotidiani, ho appuntato): «Nel momento in cui l’allenatore perde la sua autorità, la squadra non esiste più; finiscono per gestirla i giocatori, e iniziano i guai».

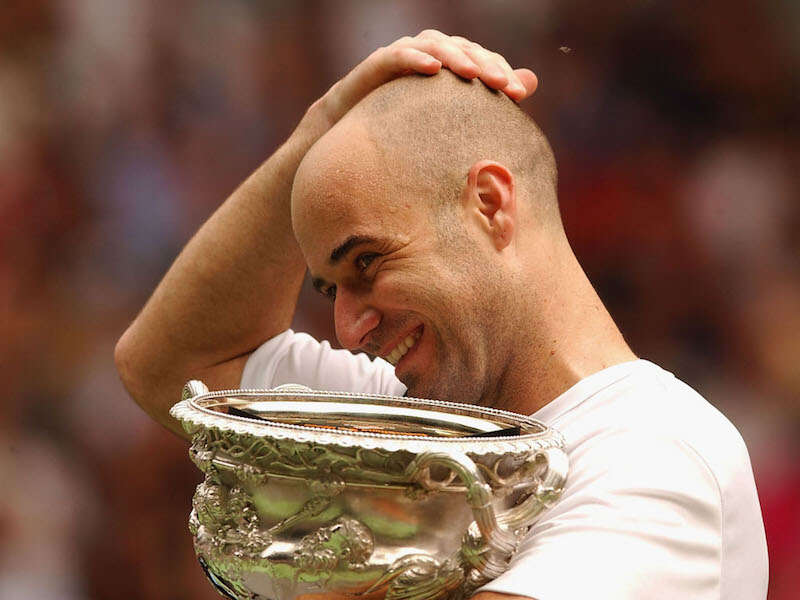

Emblematica, a questo punto, è la biografia di Andre Agassi, raccontata nel suo bestseller Open (7). E’ il padre, Emanoul, ex pugile olimpico, a gestire la scena. Come i padri dei romanzi di Italo Svevo o Franz Kafka, è assolutamente dominante: non mette mai in discussione il suo mondo di valori. E’ uno che vuol spostare anche le pedine dell’avversario, in questo caso del figlio Andre. E’ così convinto della scelta (fatta per il figlio) da far costruire nella loro casa il drago, una macchina da allenamento che renda le palline ancora più imprevedibili di quello che le rendeva lui stesso. In questo modo, ha il merito gigantesco di aver formato uno dei più favolosi tennisti di sempre, «un pugile con una racchetta da tennis» come dice di sé lo stesso Andre. La scelta, però, ha un effetto tragico sulla psicologia del figlio: è bloccato nell’esercizio della libertà. Tutto fissato su chi è lui per l’allenatore, è incapace di chiedersi chi vorrebbe essere davvero lui. Perchè l’unica via per riuscire a trovare la sua identità, gli è data da un qualcosa che lui non ha scelto: il tennis, per l’appunto. L’allenatore – che, in questo caso, corrisponde alla figura stessa del padre – lo caccia in un dilemma paradossale: «Andre Agassi non vuole essere Andre Agassi. E’ un uomo giunto a varcare la soglia dell’Olimpo, ma che in realtà brama solamente un destino più terreno» (8).

Lo salverà – perchè si salverà diventando colui che è riuscito a diventare -, un nuovo allenatore, Bard Gilbert e la seconda moglie, Stefanie Graff, numero uno del tennis pure lei. Sarà soprattutto Gil Reyes, il suo preparatore atletico, a giocare un ruolo fondamentale: seppur forte e imponente come il padre, saprà esercitare nei suoi confronti una sensibilità e una cura che gli permetteranno di ritrovare un’insperata serenità.

Il testimone. Dentro e fuori di metafora.

Tutto è successo nell’arco di 13 minuti: era la sera del 1 agosto 2021. Una di quelle sere che, negli anni a venire, ci rilanceranno una domanda: “Ti ricordi, tu, dov’eri il 1 agosto 2021?” In quei tredici minuti Marcel Jacobs e GianMarco Tamberi hanno conquistato l’oro: il secondo, come abbiamo visto, nella disciplina del salto in alto; il primo nei 100 metri, la gara simbolo delle Olimpiadi. Fino alle 20.00 di quella sera, correre e saltare erano due gesti così semplici, alla portata di milioni di uomini e donne. In quell’istante sono diventati la concretizzazione del motto delle Olimpiadi: “Più in alto, più forte”. L’orgoglio, per un istante, di essere italiani: ci sono miracoli che solo lo sport sa fare, a patto di stare alle sue regole più semplici: lavoro-lavoro-lavoro. Perchè il talento, senza l’applicazione, non serve a null’altro che a farti perdere. Batticuore per Jacobs: “Abbiamo l’uomo più veloce del pianeta in questo momento” abbiamo pensato.

Era un singolo, però.

Qualche giorno dopo, nella finale della 4×100, un altro oro “di velocità”: in quattro, come fossero uno-solo. Quello, rileggendolo a posteriori, è stato un oro ancora più educativo, perchè ci sono giorni nei quali, in quattro, non si arriva mai a “fare quattro”: risulta uno+uno+uno+uno. Allora, pure geniali e dotati, non diventiamo comunità: rimaniamo dei singoli ad oltranza che competono, vivono sognano accanto ad altri singoli. Quel giorno, mentre guardavo il Frecciazzurro d’Italia (Jacobs, Tortu, Patta e Desalu ) sorpassare il mondo intero, mi balenava alla mente un pensiero di Van Gogh: «Non vivo per me, vivo per la generazione che verrà» scrisse in una sua annotazione. C’è chi pensa d’essere l’inizio e la fine di tutte le cose, rubando il posto a Dio stesso: “Dopo di me il vuoto!” C’è chi vive, accetta, di essere un passaggio, che ha un suo inizio e una sua fine: “Vivo per la generazione che verrà”. Sul gradino più alto del podio olimpico sono saliti in quattro: non uno alla volta, non uno a nome di tutti, tantomeno uno estratto a sorte. Assieme, perchè nella staffetta è la somma delle prestazioni collettive a decretare il vincitore. Non importa se, spente le luci della ribalta, questi quattro ghepardi sono amici, alleati, colleghi. Sarebbe bello fossero tali, ma non è la condizione essenziale: conta che, nell’istante della gara, ognuno abbia posto la sua fiducia nell’altro. T’immagini se Marcel Jacobs, non fidandosi di Lorenzo Patta, invece che correre 100 metri avesse deciso di farne altri 100, evitando di passargli il testimone? Regole violate! Oppure se Fausto Desalu, corsa la terza frazione, in un impeto di foga avesse tirato dritto fino al traguardo perchè non si fidava di Tortu? Avrebbe rischiato di fare perdere tempo prezioso, perchè la sua spinta non poteva durare 200 metri. La staffetta, insomma, è una delle metafore più esaltanti per dipingere la forza del singolo quando accetta di farsi collettività. Quando l’istrioneria di uno, moltiplicata per quattro, diventa squadra. D’oro.

E’ pur vero che gli obiettivi dei fotografi si sono tutti concentrati nel beccare il rush finale dell’ultimo staffettista che ha corso: l’immagine di Filippo Tortu che sprinta, passando per primo sotto il traguardo, entrerà negli annali della storia di questa disciplina. Ma è anche vero che se lui è riuscito a sprintare, è perchè gli altri tre, dando il massimo ch’era in loro, gli hanno permesso di farlo: senza fare errori, rispettando le tempistiche accordate, correndo il più forte possibile. Non è dunque, il correre una staffetta, soltanto vedere chi è il più veloce. E’ la grande opportunità per vedere chi ha più coraggio: il coraggio della fiducia, del rischio, di sapere farsi trovare ciascuno al posto giusto, nell’attimo giusto, col piglio giusto. Ripensandoli, non posso non rifletter sul fatto che il testimone non è solo un oggetto che appartiene alla staffetta: testimonianza, buona o cattiva che sia, è un modo di vivere, di stare al mondo: «Non si tratta di me – scrisse Antoine de Saint- Exupéry nel suo più bel capolavoro, intitolato Cittadella -. Io sono solo colui che trasporta. Non si tratta di te: tu sei soltanto il sentiero verso le praterie al sorgere del giorno. Non si tratta di noi: insieme, noi siamo il passaggio per Dio, che per un istante prende la nostra generazione e se ne serve» (9).

E così lo sport ci ricorda di non essere solo sport. Diventa immagine che rimanda ad un oltre, ad altissima velocità. Un oltre che sta (sempre) oltre.

«Chi vince non sa che cosa si perde»

Mai nessun Papa aveva parlato dello sport in una maniera così esaustiva, sorprendente, come Francesco. Che lo sport interessi alla Chiesa è cosa certa: che lo sport, declinato nella sua essenza, divenisse materia di una riflessione che, da più parti, è stata definitiva una vera e propria enciclica laica, è cagione di curiosità, d’interesse. Un’idea nata tra due amici appassionatissimi di sport – chi scrive e l’amico Pier Bergonzi, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport – e la trasfusione di una passione è finita per scorrere nelle vene di un Papa che, in quei suoi dribbling di pensiero, ha accettato di scegliere sette parole e di salirci sopra assieme a noi, per far un viaggio nell’intimità dello sport: lealtà, impegno, sacrificio, incusione, spirito di gruppo, ascesi, riscatto. «Intervista a Francesco sui valori e sui campioni, come un’enciclica laica. “Maradona poeta in campo e Bartali è stato un esempio. La vittoria può rendere arroganti, il doping cancella la dignità» (10). Così è uscita in edicola la Gazzetta nella sua prima uscita dell’anno 2021: dedicandogli il massimo della visibilità, della sorpresa. Dell’attenzione.

Tre mesi dopo, il bis. Nel giorno in cui La Gazzetta dello Sport ha compiuto 125 anni – altrettanti, il 6 aprile, ne ha festeggiati l’Olimpiade moderna – il Papa ha bissato la sorpresa, scrivendo una lettera agli atleti che, nel loro silenzio, si stavano preparando alle Olimpiadi: «Provo ad immaginarmi i tuoi mesi di attesa, di preparazione. Tu, il tuo allenatore e quella voce che, da dentro, adesso è lì a bisbigliarti; “Ecco la tua grande occasione: giocatela fino in fondo, accendila!». Si rivolse loro col linguaggio della passione, dell’esaltazione, della visionarietà. L’occasione, d’altronde, era ghiotta: verso Tokyo, come fosse un santuario, si stava formando un gigantesco pellegrinaggio di uomini e donne che, nel nome dello sport, sarebbero andati a celebrare la loro liturgia più solenne: l’Olimpiade. Una sorta di sinodo sportivo dove 45 mila giovani, che in quel momento rappresentano il meglio dello sport planetario, si son affrontati per migliorare un primato e migliorarsi, per lasciare il mondo (dello sport) un po’ migliore di come lo han trovato. Francesco, da bordo campo, li ha incoraggiati: «E’ la tua grande occasione, l’appuntamento supremo per la migliore gioventù dello sport». Vai!

Lo sport è semplice: una sfida, uno che vince, uno che perde. E Il giorno dopo? Si ricomincia, come accade nella vita. Per chi crede nella forza della vita, poi, nessuna partita è mai persa, al massimo è finito il tempo a disposizione: «Ecco perchè – scrive Papa Francesco – potrai anche accettare la sconfitta, ma sono convinto che non accetteresti mai di rinunciare a provarci». L’appetito vien vivendo: «Ogni ora perduta oggi è un pezzo d’infelicità domani». Francesco è capace di rendere tutto così semplice da apparire naturale, senza fatica, come lo sport di D’Annunzio: «Fare sport è una fatica senza fatica». Il suo scrivere è di sale, non è miele: quando entra in campo, il Papa entra per alimentare la passione, gioca in squadra con la vita, in attacco: «Sogna: esplora, migliora il tuo limite, sfida l’avversario – ha tocchi di poesia il Papa argentino -. Fallo con stile, però, senza perdere il senso della misura, offrendo il meglio del tuo cuore prima ancora del tuo fisico». Capitalizzando il valore della sconfitta: «Non gettarla via: osservala, ascoltala». Capita d’imparare una riga dalla vittoria, ma un intero libro dalla sconfitta. Nessuna scorciatoia, però: «Allearsi con il doping non è solo imbrogliare il tuo avversario, è calpestare la tua stessa dignità». Fatta salva la passione, ecco l’occasione della risurrezione: «La tua non è una chiamata alle armi. E’ mostrare che in guerra si uccide senza mai vincere, ma nello sport si vince senza mai uccidere» (11).

***

Nelle celle umide e mute della galera, in mezzo a chi il mondo definisce mostri pur non essendolo, sto scoprendo storie meritevoli di essere raccontate. Storie che, qui dentro, (ri)partono da errori: mastodontici, che la legge punisce, vergognosi. Educando, per forza-maggiore, siamo costretti a partire dagli errori, che sono la nostra realtà: non possiamo modificarla a nostro piacimento. Ed educare all’errore, è un po’ come insegnare a nuotare. La prima cosa che si fa, iniziando a nuotare, è quella di compiere degli errori. Cos’accade quando te ne accorgi? Che nei fai altri. E quand’hai fatto tutti gli errori possibili senza affogare (alcuni più e più volte), cosa scopri? Che adesso sai nuotare! E’ la vita: non c’è altra maniera per imparare a vivere se non di non aver paura di sbagliare. Di credere che «non esiste una curva dove non si possa sorpassare» come diceva il campione di Formla 1 Ayrton Senna: non c’è errore, caduta, nella quale non si possa trovare una via di sorpasso. La vittoria, spesso, arrivi dopo la sconfitta.

In galera, anche a noi viene chiesto d’allenare così, di educare (ri)partendo dagli errori. Di rabbrividire d’impotenza: ci è vietato spostare queste “pedine” a nostro piacimento, direttamente. Dobbiamo, per forza, giocarci le nostre. E se,giocando le nostre, un giorno si muoveranno le pedine delle persone detenute, perchè si sono accese, allora potremmo dire ch’é partita la curiositas di giocare anche da parte dell’altro. La partita, nella libertà, diventerà ancora più eccitante.

E il gioco diventerà educazione.

Una piccolissima forma di ascesi, seppure senza religione (12).

(M. Pozza, «Non esiste una curva dove non si possa sorpassare». Lo sport come forma di educazione, da La Rivista Lasalliana 89 (2022) 1,97-106)

(1) Papa Francesco, «Momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia presieduto dal Santo Padre Francesco», in www.vatican.va, 27 marzo 2021.

(2) L’immagine del «balzo malestro» è dello scrittore d’oltralpe Antoine de Saint-Exupéry. E’ stata rielaborata in M. Pozza, Il balzo maldestro, San Paolo, 2018.

(3) Segnalo alcuni testi che potrebbero tornare utili come lettura di approfondimento e come strumento per eventuali suggestioni letterarie. S. Moro, I sogni non son in discesa, Rizzoli 2019; Idem. (con M. Zanatta), Devo perchè posso. La mia via per la felicità oltre le montagne, Rizzoli, 2017; C. Cannavò, Una vita in rosa. Cinquant’anni di personaggi, avvenimenti, incontri e storie, Rizzoli, 2002; Idem, La vita e altri giochi di squadra, Rizzoli, 2010; H. Murakami, L’arte di correre, Einaudi, 2007; M. Covacich, A perdifiato, Einaudi, 2003; F. Genovesi, Tutti primi sul traguardo del mio cuore, Mondadori, 2013; M. Kundera, La lentezza, Adelphi, 1995; J. Boyne, La sfida, Rizzoli, 2010.

(4) F. Ceniti, «Io oltre il dolore», in La Gazzetta dello Sport, 2 agosto 2021, p. 20-21.

(5) E. Chiari, L’altra faccia della medaglia. Grandi maestri di grandi campioni, Limina Editore, Arezzo.

(6) N. Ginzburg, Le piccole virtù, Einaudi, Torino 1962, 131.

(7) A. Agassi, Open. La mia storia, Einaudi, 2011.

(8) M. Armocida, «Andrea Agassi e la morte del padre», www.rivistacontrasti.it, 2 novembre 2020. Continua Armocida: «La verità è che il tennis lo definisce agli occhi del mondo, ma Andre non sa chi sia. Dietro alla cresta e ai jeans vi è la volontà di conquistare una forma di autonomia. È come se volesse giungere in modo ingenuo a una forma alternativa di identità e non cedere totalmente alla forza implacabile della figura paterna. Andre non è Balotelli e non vuole essere un’icona di moda. I suoi maldestri tentativi nascono per preservare, consciamente o inconsciamente, il proprio Io e far sì che possa emergere nonostante tutte le imposizioni esterne. Sono dunque uno straordinario grido di libertà da indirizzare innanzitutto al padre, responsabile forse principale del suo malessere esistenziale. Sono ciò che resta del suo bisogno di indipendenza».

(9) A. De Saint-Exupéry, Citadelle, Paris 1948 (trad. italiana, Cittadella, Borla, 1999).

(10) Papa Francesco (intervista), «Chi vince non sa che cosa si perde», numero monografico de La Gazzetta dello Sport (con allegato SportWeek), 2 gennaio 2021.

(11) P. Bergonzi – M. Pozza, «Lo sport secondo Papa Francesco», La Gazzetta dello Sport, aprile 2021.

(12) L’espressione è di R. Weber, Perchè corriamo?, Einaudi, Torino 2007. Scrive nella copertina del suo volume: «Tutti gli uomini corrono. In un mondo spaesato, l’attività più povera, semplice e non tecnologica è diventata una simmetria universale. La corsa è un’ascesi senza religione, un percorso di liberazione dai luoghi e dai non luoghi, dai limiti dello spazio e dei tempi».