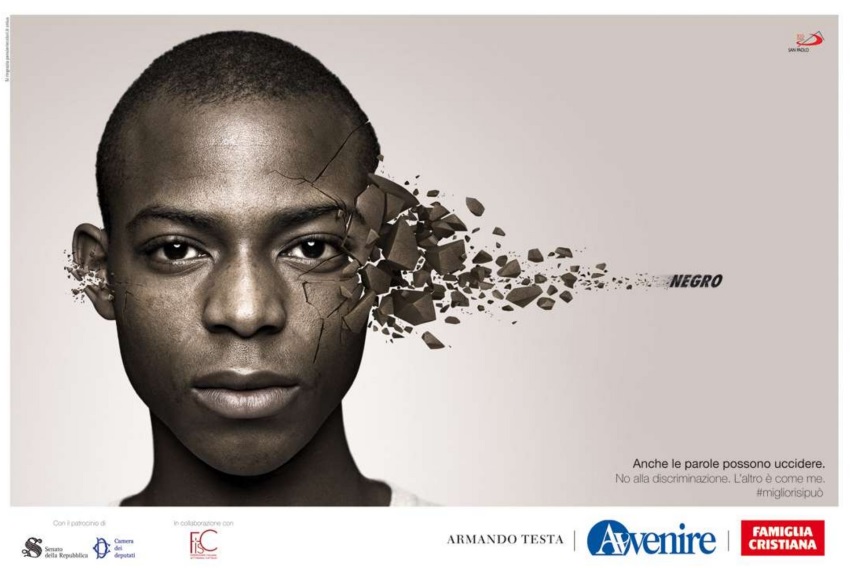

Avere cura del proprio linguaggio è avere cura della propria città. Di quella città che è incrocio di volti prima che crocevia di strade, labirinto di storie piuttosto che viuzze di quartiere, profumi vergini che anticipano quelli delle spezie e della frutta al banco dei mercati. «Anche le parole possono uccidere. No alla discriminazione. L’altro è come me #insieme si può» è il titolo di una campagna di prevenzione sociale che viaggia in questi giorni nelle pagine della stampa cattolica italiana. Quattro parole scelte tra le molteplici possibili: «ciccione», «negro», «ladro», «terrorista». A dare seguito all’elenco ci sarebbe l’imbarazzo della scelta. E un sospetto nascosto nell’uso che di esse si fa: chi spreca parole è perchè forse s’accorge di non saper comunicare. Come la troppa voglia di certezze lascia trasparire un grosso margine di panico.

Le parole sono essenze primordiali, le prime che si scoprono al tempo dell’infanzia. Saper parlare è dare un nome e dare un nome è iniziare l’avventura della conoscenza, delle connessioni, della bellezza e dei suoi opposti. Il tempo passato a frequentarle rende poi le parole simili ad uno specchio: danno voce alla realtà ma svelano anche il cuore di chi le pronuncia. Più che all’ornamento le parole s’avvicinano maggiormente a ciò che il popolo cristiano definisce sacramento: dei segni sensibili ed efficaci della grazia, il nome evangelico della Bellezza. Del Dio che si fece Verbo, cioè Parola. Nell’esercizio della parola abita dunque la grandezza e la miseria dell’essere umano. Al punto tale che anche alle parole ben s’addice ciò che rende unica e particolare la bellezza stessa: l’armonia delle proporzioni, l’ordine e la misura. La bellezza è tale perchè, inseguendola e lasciandosi sorprendere da essa, ci s’accorge che in essa non c’è nulla da aggiungere e nulla da togliere. E’ bella perchè armonia, tocco e rintocco di ciò che accende il cuore e lo fa battere.

Anche ai mari somigliano le parole: come questi ultimi sono nati per unire le sponde delle terre, così le parole sono nate per comunicare e far maturare la conoscenza, per unire tra loro le lingue e parlare il linguaggio comune della fratellanza. Usare bene delle parole non è dunque essere dei puritani: è semplicemente detestare l’oltraggio della misura, la baldanza spensierata che rende ridicolo l’umano, lo sfottò che è prima di tutto un insulto alla bellezza e solo in un secondo tempo un insulto all’umanità messa alla berlina da esse. Forse per questo certe parole, nel lasciarsi abitare ed armeggiare, chiedono la precisione del cesellatore più che la veemenza del muratore: la loro delicatezza è fragile, la loro intimità è indifesa, la loro ferocia è violenza che si moltiplica a dismisura. Inarrestabile, all’infinito. Tu puoi anche sapere cosa vuoi trasmettere nella parola che dici ma non puoi immaginare quale eco essa scateni quando tocca il cuore – lo spazio degli affetti e dei sentimenti – di chi in essa s’imbatte. Di coloro ai quali la parola viene gettata addosso, quasi scagliata come pietra: «ciccione», «negro», «ladro», «terrorista». Parole riempite di polveri da sparo.

Dall’uso perspicace delle parole è nata la poesia, alla loro scuola s’è allenata la filosofia e l’umanesimo. Anche la pittura e le arti – apparentemente senza parole – sono in grado di svegliare la memoria e gli affetti: di riprodurre l’eco di parole silenziose, così dense di concetti da chiedere il silenzio per non svilirne la pregnanza. Fino al contrappasso della bellezza: dinanzi alla vitalità di certi sguardi, nemmeno i poeti riescono a reggere il loro avanzare. E abitano il silenzio della parola. «No alla discriminazione» recita la campagna. Alla prima discriminazione: quella che usa la sorpresa della parola per trafiggere chi è diverso, straniero da sé. Il resto dei crimini è solo una banale conseguenza.

(da Il Mattino di Padova, 26 ottobre 2014)